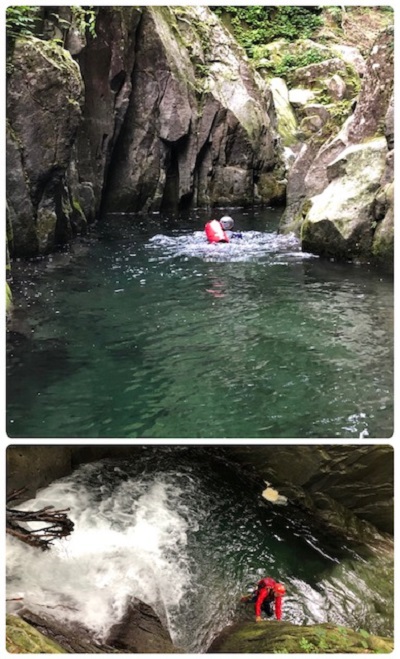

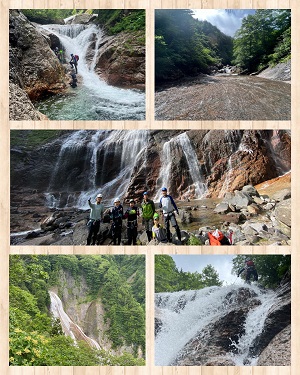

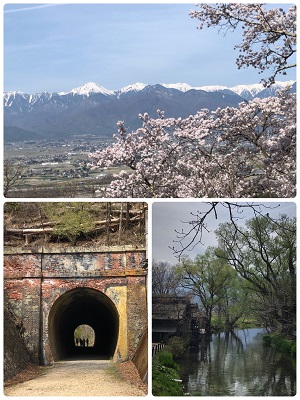

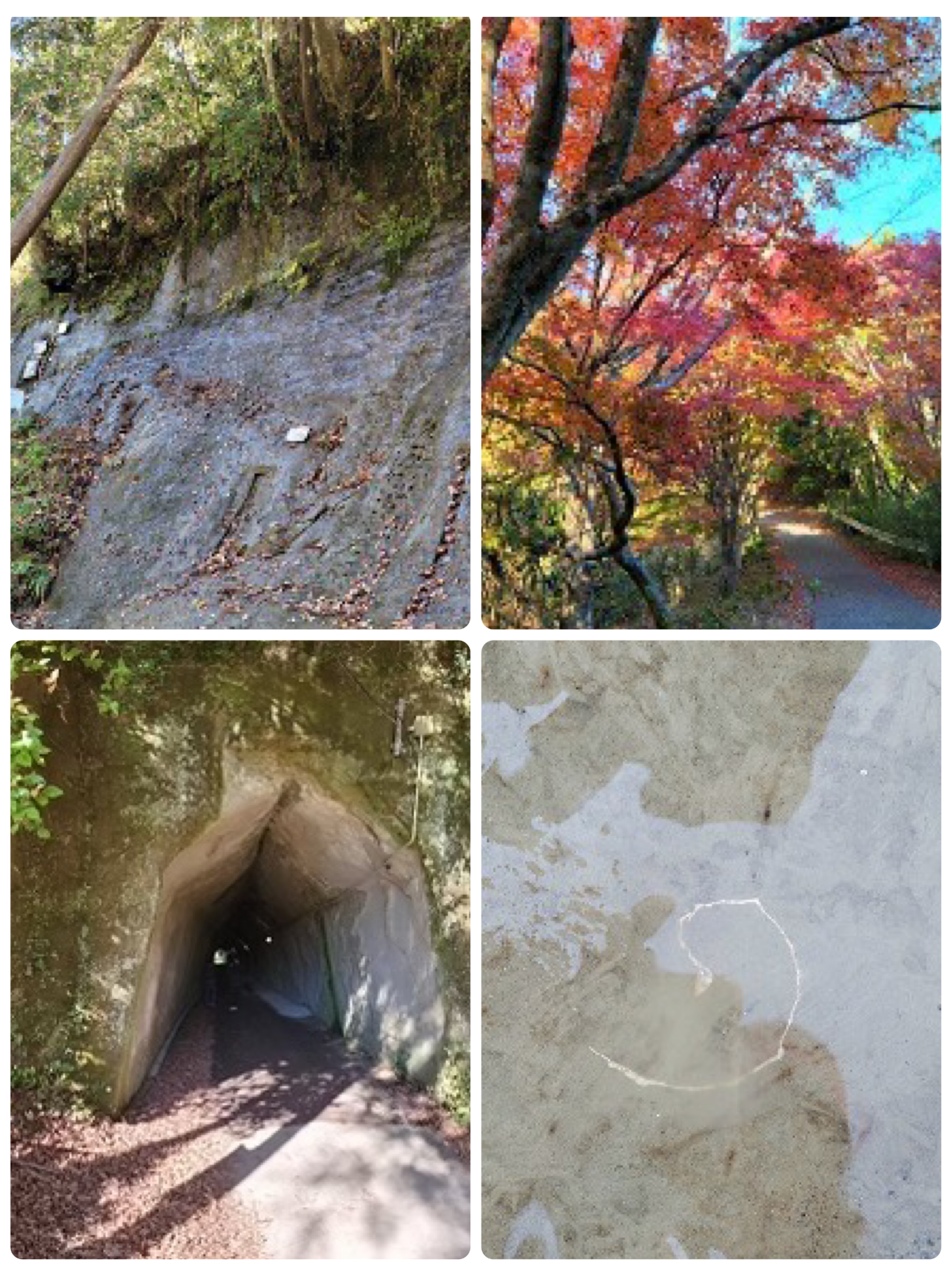

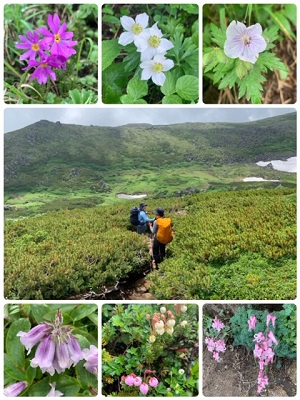

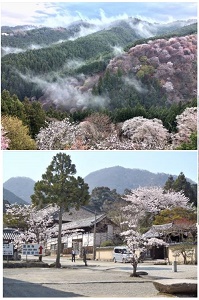

① 奥森吉・赤水渓谷探訪

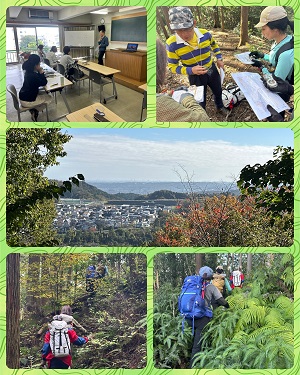

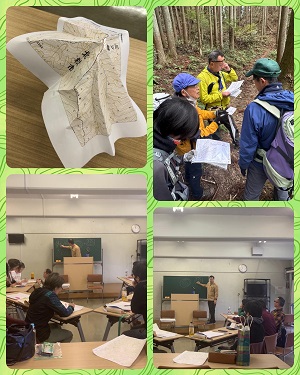

10月12日22:00発夜行バスに27人乗車、鷹巣駅に13日8:35に秋田・鷹巣駅着。ホテルで準備を整え、総勢31名(現地案内人2名、ガイド2名を加え)でノロ川キャンプ場を出発10:20。ブナ林が木漏れ日で金色に輝く、この上もなく美しい森の中を、優しい光と芳香を全身に感じながら、幸せな気分でゆっくりと歩く。1時間程歩くとやがて森が開け、兎滝まで約3.2㎞の「天国の散歩道」のトレッキングが始まる。一枚岩盤の穏やかな流れに、おう穴と小滝が連続し、左右の紅葉が美しい。日暮れが早く時間的制約はあったが目的地の兎滝まで行った。満足、満足。同じ道を引き返し16:55に下山。2年前も歩いたが、すばらしい「天国の散歩道」トレッキングでした。

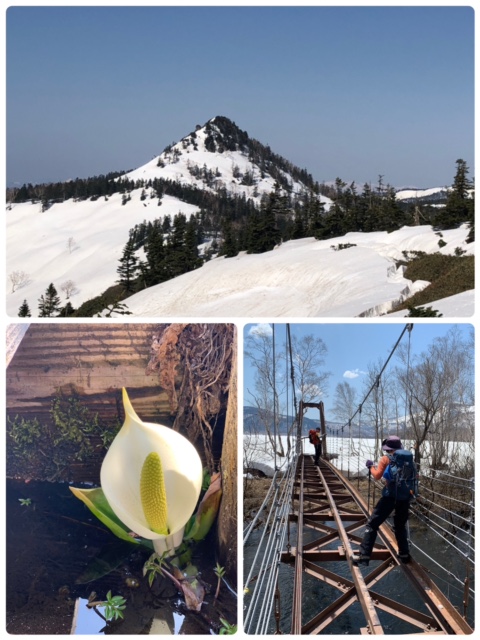

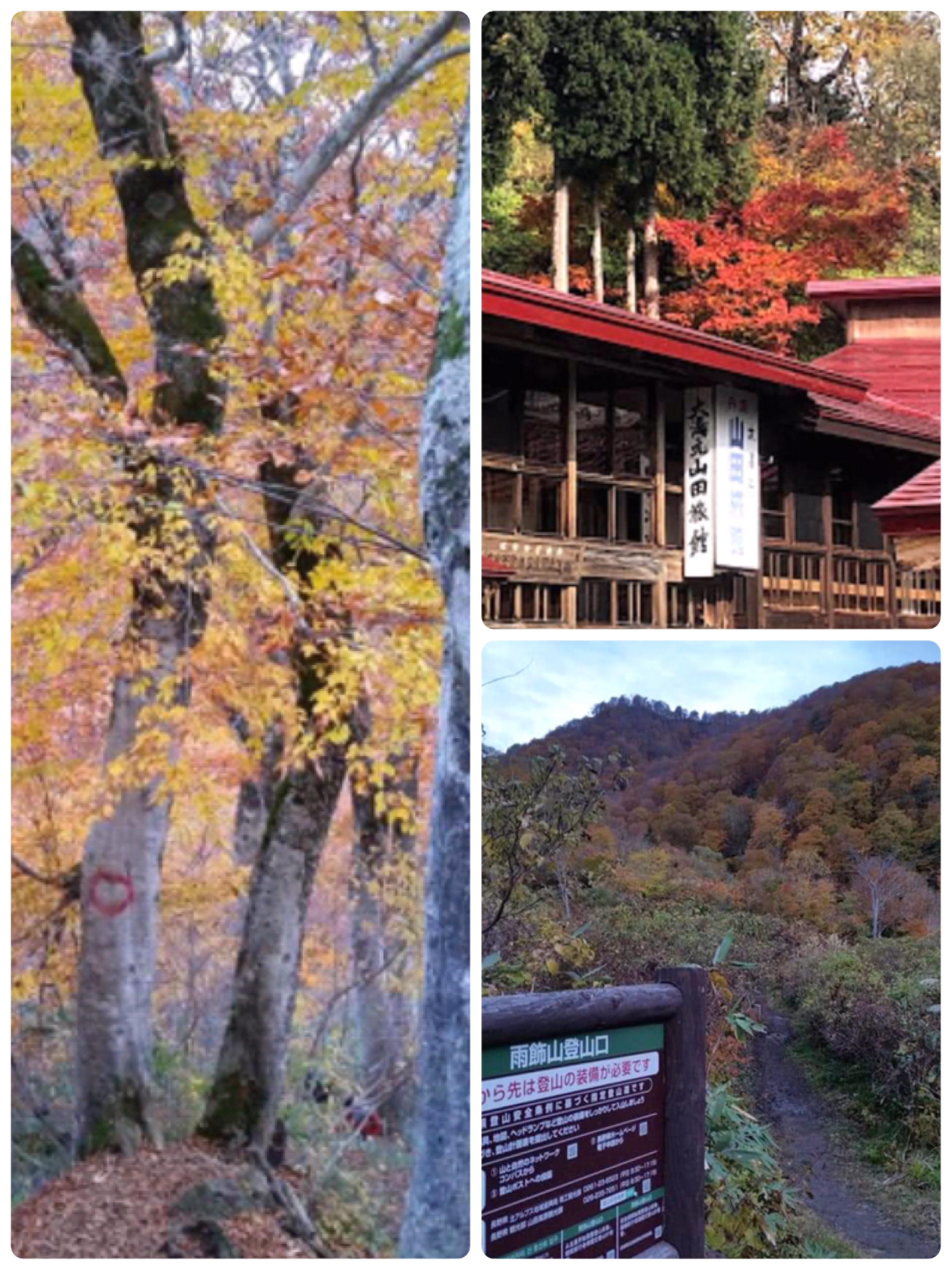

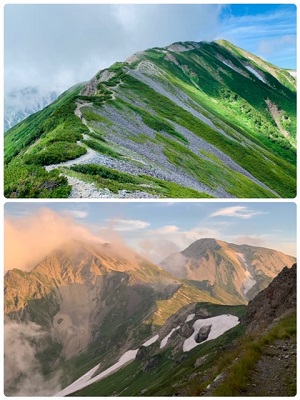

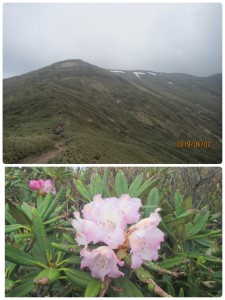

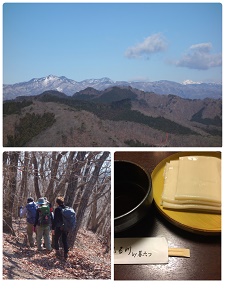

② 森吉山登山

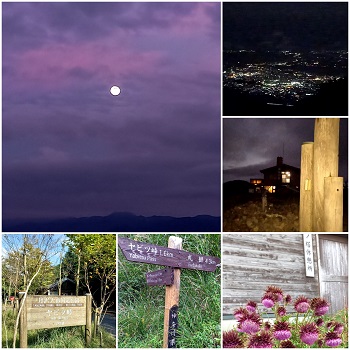

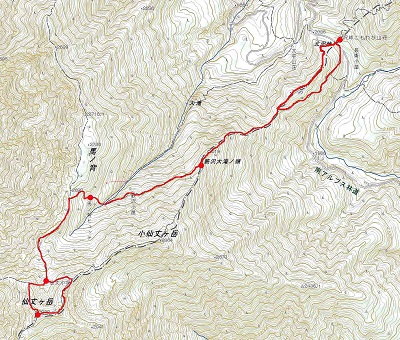

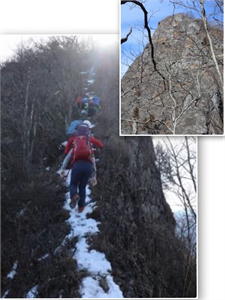

10月14日二日目 天気は晴れ。SさんとAさんの二人の現地案内人を交え27人でこめつが登山口から登る6:45。紅葉のはじまった美しいブナ林をゆっくり登る。道は落ち葉で軟らかく膝に優しい。樹相はブナから冬には樹氷になるアオモリトドマツに変わる。一ノ腰を過ぎると展望が開け、東北の山らしい森吉山のたおやかな山容を左手に眺めながら歩く。冠岩という森吉神社のご神体を拝し、山頂に11:05。山頂では360°の展望を楽しむ。風を避け山頂直下のベンチで昼食。阿仁ゴンドラ山頂駅着13:15。ゴンドラは全長3,473m、20分、13:40頃山麓駅に下山。ゴンドラから観る紅葉がこれまた雄大な景色ですばらしい。宿のマイクロで阿仁合駅、15:28発秋田内陸縦貫鉄道急行に乗り角館駅16:34着。角館駅で解散。三度目の森吉山でしたが今回が一番記憶に残る山行になるでしょう。(Y.M)

<実施日>10月13(土)~14日(日) <参加者>28名

<コース>①ノロ川キャンプ場~桃洞・赤水分岐~兎滝(ピストン)②こめつが登山口~一ノ越~森吉山~ゴンドラ山頂駅(ゴンドラ)~山麓駅